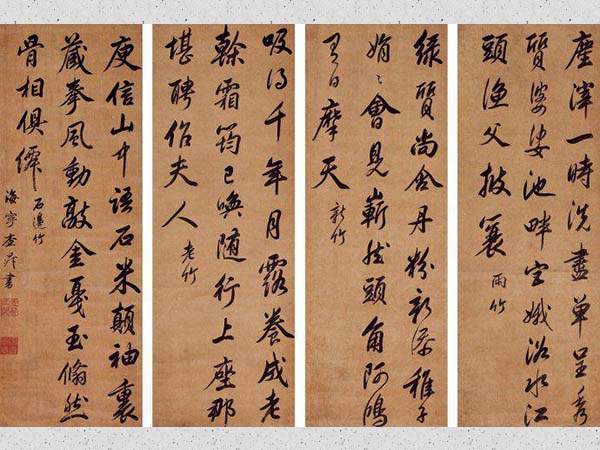

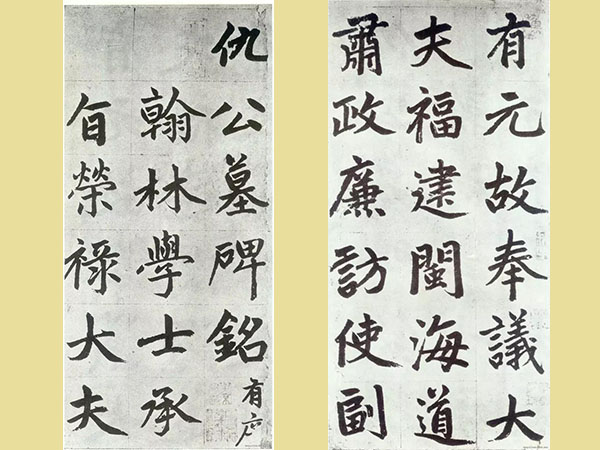

齐白石 行书自训诗轴 北京观唐皕榷2017春拍 成交价632.5万元

齐白石这个名字真可谓是“家喻户晓”、“妇孺皆知”的。记得头两年,小孩子放了学,妈妈看见她拿了一张画的图画,高兴的大喊:“我们家出了小齐白石!”的确,那个时候,无论是年画、挂历以至于窗帘、暖瓶、床单上都是齐白石和徐悲鸿的画。近几年,收藏热潮卷来,加之电视节目与各种拍卖场的推波助澜,“齐白石”更加“狂飚”骤起,其价位真是“坐地日行八万里”,动辄百万元乃至上亿!人们不禁要问:齐白石的画到底有多神啊?一时可能不好立刻回答,但齐老先生在他生前曾经不止一次的告诉我们:“吾画不如字!”

我们知道,齐白石的画,最大的特点,用最简单的话来说就是:“题材平常,趣味浓厚。”

齐白石自幼砍柴放牛,15岁开始学木匠,虽不能说家境贫寒,但也只是自食其力、基本上能够维持生活而已。他植根于底层,直接吸收泥土中的养分,感知那里的冷暖和人们的疾苦,这就是他所写、所画内容的“群众”基础,也就是所谓的“人民性”。什么“满园蔬菜种丝瓜”、“一丘香芋半年粮”……等等,不胜枚举,还有池塘的荷花、虾蟹以及鸡、鸭、鹅、狸之属,端上餐桌就能“欢乐人间五百年”。所有这些,不要说那些宫廷画师,就是市俗卖商品画的画工,都不屑一顾的题材,他都拿来入画,并且效仿“扬州八怪”,赋予这些极为“凡、俗”的东西以“诗意”--通过题写诗、文来发掘它们的内涵,引申它们的“意义”。于是,他学文、学诗、学书法,努力做一个“文人”画家,像扬州画派的金农那样,无论画什么,一经题识,价值倍增。例如,他画了一幅《芋叶图》,在上面题写了“邺侯像赞”中的一句话:“空中香,火中芋,领取十年宰相去。”这其中隐喻了一个唐代名臣李泌与懒残和尚分芋的故事--“十年宰相半个芋头”;他画了一棵白菜和两个柿子,内容少的不能再去掉什么了,平常得再也看不出什么特别的地方来了,但他写上这是“清白传家,事事如意”,于是就像刚刚被揭开了的谜底一样,寓于理中,出于意外,大家啧啧称妙。

此外,他衰年变法,采纳知遇老友的建议:在题材与形式上,以“大写意”的花卉加“极工细”的草虫;设色上,借鉴民间画法,用水墨画枝叶,配以大红的花朵等等,形成强烈对比,极其夺人眼目。这些都使他在民国初年的画坛上别具一格,独树一帜,广为人们所喜爱。更由于自老家湖南来到北京,得到了一些名流如樊增祥、陈师曾、王梦白、徐悲鸿、胡佩衡等人的支持和鼓励,名声渐噪。

我们说,在画上书写题识,其诗文可以去学,而字则必须要经过一番刻苦的练习,这是不能“速成”的。因此,齐白石在写字的功夫上,下得最大也最深。当然,他早年念私塾时的“少年功”和写颜字的基础训练自不必说;后来学篆刻以治印谋生时练习“秦篆”、“天发”以及“祀三公碑”等,到成为自家一体的“方篆”,也是上下求索的结果;所有这些,当然都会是他“特色书法”的组成部分,但是更重要的则是他的行书,是经历了许多年、许多次的蜕变、汇集和积淀而形成的。我们来看一下他写给“汉泉仁兄”的“近句”:“自训”诗:

草里偷安十五年,家园一掷累儿肩。

画如官米饥堪煮,砚胜湘田乱可迁。

经劫贫寒都是福,得闲风月岂无缘。

从今紧把蓬门闭,长对羲皇以上眠。

此诗轴,书于农历壬申年,即公元1932年的春天,时年七十岁(按他自己的“编年”是七十二岁),这时的字不仅非常成熟,而且已经是“炉火纯青”了--纵逸排奡,遒劲朴茂。之前,他在六十岁的时候,曾经写了一副对联:“我书意造本无法,此诗有味君勿传”。这里所说的“意造”、“无法”和跋语中的“余书令人惭”,明眼一看即知是谦词,其实“无法”和“意造”,这正是他所“心向往之” 的东西,甚至我们不难从中觉察到他流露出的那一点儿“得意卖弄”的神情。他在边跋中对求字的人说:你既知道我的诗,又知道我的画,我并不奇怪,现在你又要我的字,这便是你奇怪了。因为我的字实在不行,可你却认为好,那么我反倒要怪你了!看来,他在那个时候对自己的书法就已经很自负了。从他的诗里也能充分的看到他对于写字画画的满足。

齐白石书风(行书)的形成,简单的归纳起来,大致可分为两个阶段。

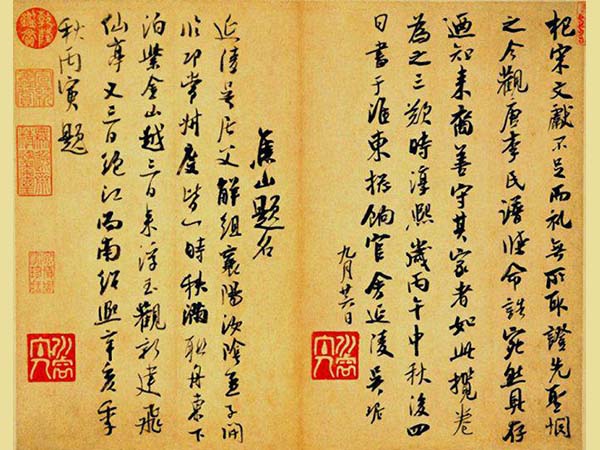

在他学金农之前,曾自称“得于李北海、郑板桥、何绍基”,后来又加上“爨龙颜”,其实这都是属于“广搜博取”的时期,或者说是一些“基础课”,对于“齐体”书法的成型并无直接影响,要说影响最大的应该是金农,我们经常会看到他把金农的“特征”笔道,往往直接植入了他的字里。

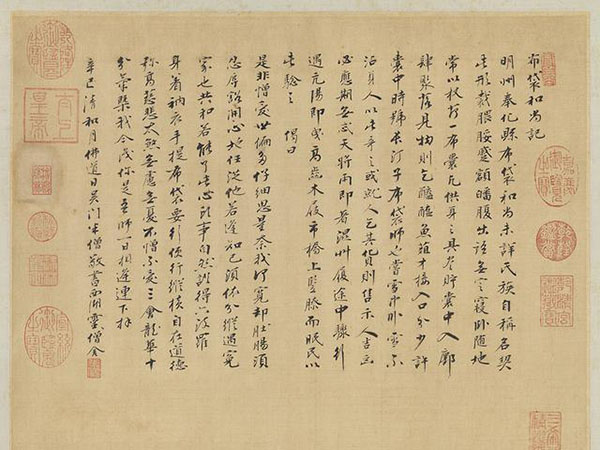

金农在扬州八家中,因博学鸿词未就,而以文人、诗人、高士的面貌出现的。他以收徒、鬻画为业,但经常与官宦、文人、墨客往来唱和。他的画,无论亲笔或请人代作,最后都是由他题写诗文、跋语,而受到人们的喜爱。他擅隶书,后来又看到唐人书写的一种“似帚却非帚”、“乱吐冰蚕丝”的“飞白书”。有所觉悟,于是弃“帖”而从“碑”--从隶书中演化成“漆书”与“渴笔八分”。也就是将“隶书”行化,但也并不是象“章草”那样向流畅发展。相反,行化的隶书倒更富“古意”,更加“生拙”,也就更加有趣了。

齐白石,对于金农是非常敬佩的,对于他的诗、书、画,都亦步亦趋的认真、细心的摹仿。我们从现存他在1917年勾摹金农大量的山水册页稿中发现,他从经营、构图、造型、落笔,甚至题写款识,都极尽“传移摹写”之能事,几乎像是“保存原作”的照相复制之法。一度他的画作上的题款,一看即知是特殊的、独一无二的、金农的“漆书”书法。他的《借山吟馆诗草》也是用“冬心体”抄写的。展现在我们面前的“自训”诗轴里的用笔生涩和结体紧密以及字貌所出现的趣味感,均带有明显的金农的风味。

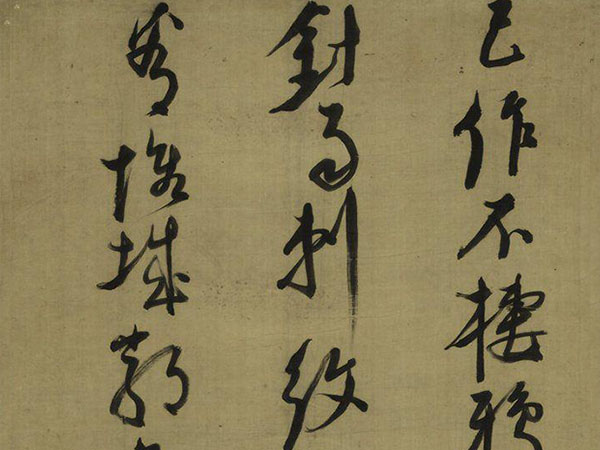

在金农的基础上,最终形成“白石”风格的书画笔墨,其“蓝本”应当是清末民初之交的吴昌硕。吴昌硕主盟于当时的写意花鸟画坛,融诗、书、画、印于一炉,他继承明清文人书画的精髓,同时又于后世艺术开创、立新的道路,产生了极大的作用,是一位“迈古铄今”的巨匠。正如《苦铁碎金》跋文中所说的那样:“吴昌硕的书画所谓一而神,二而化,用能独立门户,自辟町畦,挹之无竭,而按之有物。”吴昌硕自己说:“我平生得力之处,在于能以作书之法作画。”的确,他以书法见长,书名于先,画名于后,故人有“晚年学画”的说法。他的字以“石鼓”最为精绝,凝炼而苍劲,风格独新。他广临碑版、金石以及各种书体,特别是他的行书,据说是得黄庭坚之法,也有王铎之风,其实这只是据形推测而已。他所临习的诸体之作,不胜枚举。即是信手写来,则成一家,可谓是集书法之大成者。所以有人曾经说:吴昌硕的书法只可以赏玩,不可以效法。

齐白石极言青藤、雪个与大涤子,提及吴昌硕则不太多,但他受吴昌硕的影响却是最大的、最全面的,也是最直接的。别的不论,只就书法来说,他的行书就是以金农为本、嫁接吴昌硕的结果。他把金农的厚重、生掘作为营养,把吴昌硕的流畅、开张,甚至行笔的趋势统统承接过来,成为自家风格。如若以他七十岁左右时间的书法,画定一条“中界线”的话,越往前,“金”味越浓;越往后,退出的越多,也就是“吴”味越足。就拿他写的最多的“人”字的一捺来说,“中线”以前的,行笔很重、很短,到踢出捺脚时,如同隶书的“燕尾”一样。“中线”以后的,就行笔越来越轻,波磔越来越不明显,直到最后消除殆尽:入笔即行,稍微停顿一下,旋即提起,随着越提越细,到完成时几乎成了反捺。

总而言之,不论前也好后也罢,也不管粗,也不管细,一笔捺脚,是他书风演变的一个重要标志。当然还包括笔划的走向与结字的习惯。如果上述观点能够成立,那么“自训”诗行书风格的形成则是不言而喻的了。因此这个《自训诗轴》理所当然的就是一幅晚年的精品,这是缘于他在此之前的书法作品尚嫌不甚成熟,以后的则又逐渐显出些颓唐老态,这样的字除了纪念意义以外,欣赏价值则大为贬损,所以,“自训”这幅书法,连同他的诗的内容,都是值得我们细细咀嚼和玩味的。

钤印:白石翁(白文)

录文:

草里偷安十五年,家园一掷累儿肩。

画如官米饥堪煮,砚胜湘田乱可迁。

经劫贫寒都是福,得闲风月岂无缘。

从今紧把蓬门用,长对羲皇以上眠。

汉泉仁兄雅属,壬申春齐璜书近句。

说明:霍宗杰旧藏。

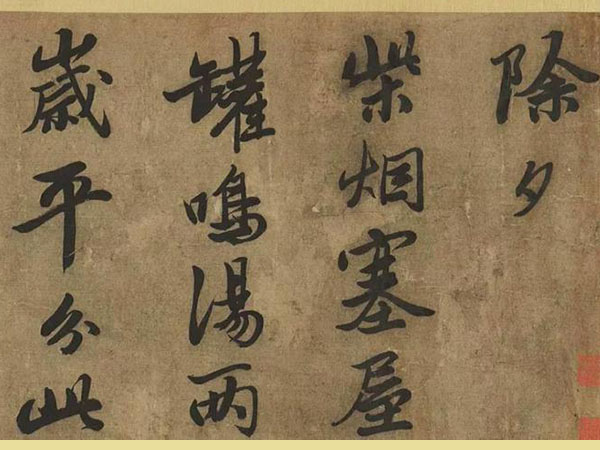

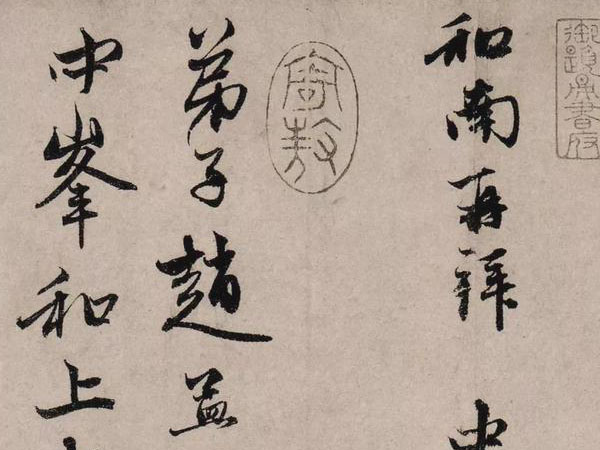

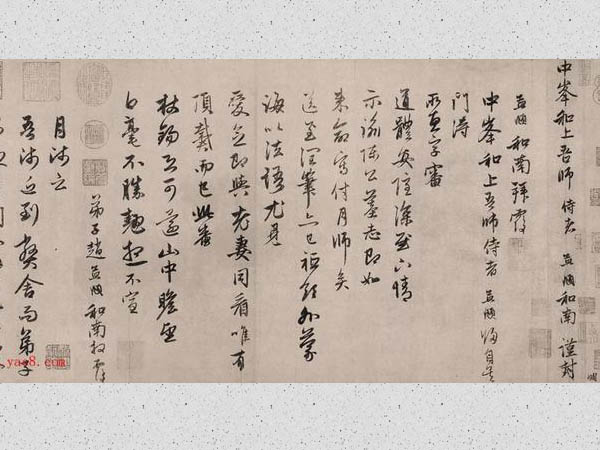

上一篇:赵孟頫行书《远顾帖》欣赏 下一篇:金农行书《诗札三开合卷》欣赏